4月16日上午,作为《跨国管理实务》课程的实践教学环节,在课程负责老师温兴琦的带领下,同学们参访了位于武汉光谷的中旗生物医疗电子有限公司。作为国家级专精特新“小巨人”企业,中旗生物医疗在医疗设备领域的发展历程和创新实践,为同学们提供了一个观察中国高科技企业国际化进程的窗口。

在公司展厅,首先映入眼帘的是公司获得的各项荣誉和技术创新。企业负责人介绍道,中旗生物医疗成立于2005年,2008年正式进军医疗设备制造领域。经过约二十年的发展,目前已经形成了超声诊断设备和心电监护设备等产品线。“在全球医疗设备市场,超声产品规模不断扩大,具有良好市场前景。”负责人指着展台上的设备说,“虽然飞利浦、西门子等国际巨头占据了主要市场份额,但我们通过差异化竞争,在细分领域找到了自己的发展空间。”

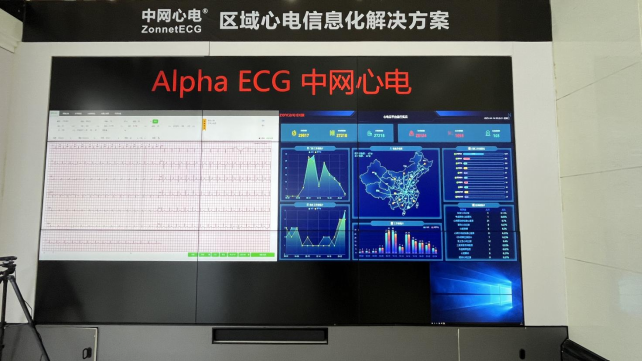

谈及技术创新,公司高管特别强调了人工智能和远程医疗技术的应用。“我们可能暂时还无法在整体性能上超越国际巨头,但在特定应用场景,比如基层医疗机构的智能化解决方案方面,我们有着独特的优势。”他举例说,公司研发的便携式超声设备,通过AI辅助诊断功能,大大降低了基层医生的使用门槛,这一创新获得了国内外客户的广泛好评。

在国际化战略方面,企业负责人分享了一个引人深思的“阶段论”:从最初的信息不对称阶段,到主动出海阶段,再到本地化运营阶段,最后到应对地方保护主义阶段。“每个阶段都面临着不同的挑战。”负责人说,“比如现在我们需要考虑的就是如何应对各国不同的政策法规和贸易壁垒。”为此,公司通过引入第三方保险平台,优先选择政治环境稳定的市场,并通过与当地优质经销商合作等方式来降低运营风险。

在互动交流环节,一个关于哥伦比亚市场的案例引发了同学们的思考。原来,在疫情期间,公司向哥伦比亚出口的一批监护仪遇到了意想不到的问题——按照中国人臂围设计的袖套不适合当地患者使用。“我们立即派出工程师带着特制模具飞往当地,用两个月时间重新设计了大号袖套。”负责人回忆,"这个经历让我们深刻认识到产品本地化的重要性。”

同学问及应届生求职优势后,公司高管介绍了公司对应届生的用人理念:“我们不仅看重专业能力,更看重学习能力和适应能力。特别是在国际化业务中,员工需要具备跨文化沟通的敏感度。”他建议在校学生要注重培养三方面素质和能力:扎实的专业基础、开阔的国际视野以及快速学习的能力。

“这次参访让我对中国制造有了全新的认识。”一位参与活动的同学感慨道,“原来我们的医疗设备企业已经在全球市场上取得了这样的成就。”另一位同学则表示:“最触动我的是企业面对困难时的创新精神和快速响应能力,这对我未来的职业规划很有启发。”

参访活动在热烈的讨论中落下帷幕。通过这次实地考察,同学们不仅对医疗设备行业有了直观认识,还对中国企业的国际化发展之路有了更深层次的思考。中旗生物医疗的案例生动证明:在全球化竞争中,中国科技企业有能力通过技术创新和市场细分,走出一条独具特色的发展道路。

(摄影:张菲杨;撰稿:金陈武、张菲杨;审稿:温兴琦)